A recente operação militar dos EUA na Venezuela, que culminou na captura/evacuação/sequestro de Nicolás Maduro em Caracas, abalou o tabuleiro geopolítico sul-americano. Para lá das repercussões diplomáticas, o evento levanta uma questão fundamental de direito constitucional: como pode um presidente dos EUA ordenar uma ação militar tão significativa de forma unilateral?

Esta situação não devia ser possível. por isso em 1973, em resposta ao trauma da Guerra do Vietname, o Congresso dos EUA aprovou a Resolução dos Poderes de Guerra (War Powers Resolution – WPR), uma lei concebida precisamente para garantir que as decisões sobre guerra e paz fossem partilhadas entre o Congresso e o Presidente.

O seu objetivo era reafirmar o poder constitucional do Congresso para declarar guerra e impedir que o poder executivo arrastasse a nação para conflitos sem autorização.

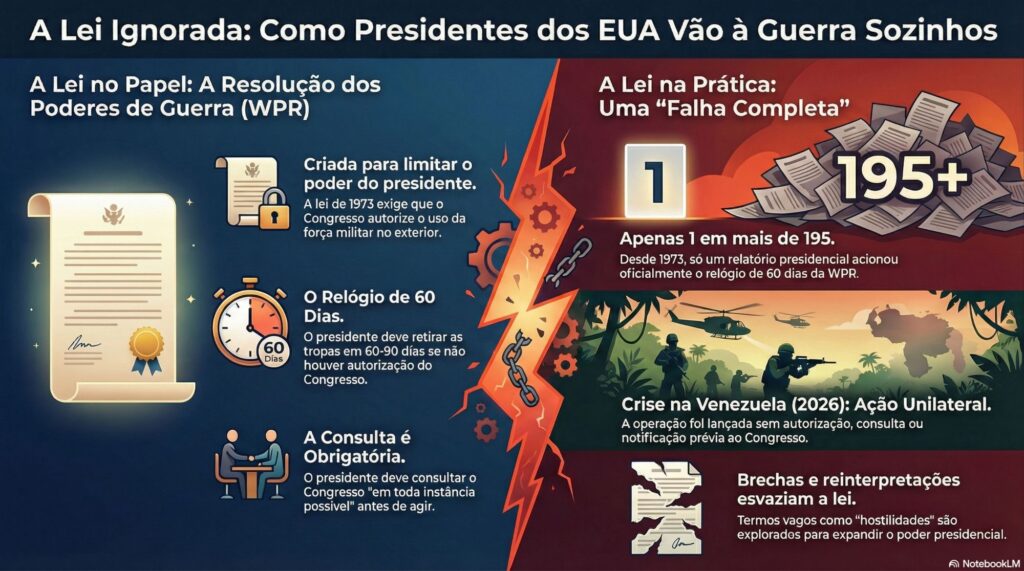

Contudo, a história demonstra que a lei tem sido extraordinariamente malsucedida. Com base numa análise profunda da lei e da sua aplicação prática ao longo de quase cinco décadas, este artigo explora as cinco razões mais surpreendentes para o seu fracasso.

Infografia

As 5 razões

1. A lei foi concebida para falhar — e tem cumprido.

Onde a falha da lei se torna mais evidente é na sua linguagem deliberadamente vaga. A Resolução dos Poderes de Guerra não foi um ato legislativo robusto e inequívoco; foi um produto de compromisso político, resultando num texto repleto de ambiguidades e lacunas intencionais que o poder executivo tem explorado desde o seu início.

Termos cruciais que ativam os mecanismos da lei, como “hostilidades” e “consulta”, nunca foram definidos no estatuto. Esta omissão deu aos presidentes e aos seus advogados uma enorme margem de manobra para os interpretar da forma mais favorável aos seus interesses. A recente operação na Venezuela é um exemplo perfeito; a administração pode argumentar que a “consulta” com alguns líderes do Congresso foi suficiente e que a fase inicial da operação não atingiu o limiar vago de “hostilidades”. O resultado, como aponta uma análise da UA Little Rock Law Review, é que a WPR foi “interpretada até à irrelevância” pelo próprio ramo que deveria fiscalizar.

Os números confirmam esta falha abjeta. Desde a aprovação da lei em 1973 até ao final do mandato do Presidente Obama, os EUA usaram a força no estrangeiro em 195 ocasiões. No entanto, o mecanismo central da lei — o prazo de 60 dias para a retirada de tropas sem autorização do Congresso — foi ativado apenas uma vez. Assim, desde o seu nascimento, a WPR foi menos um freio ao poder presidencial e mais um roteiro para a sua justificação.

2. Um truque de redação anula a “bomba-relógio” da lei.

A arma mais poderosa da WPR é o seu mecanismo de “bomba-relógio”: a lei estipula que, após a introdução de forças armadas em hostilidades, o presidente tem 60 dias para as retirar, a menos que o Congresso autorize a operação. No entanto, a consequência estratégica desta manobra legal é que os presidentes desativaram esta arma através da exploração deliberada de uma lacuna processual.

Pense na “bomba-relógio” de 60 dias como um alarme de incêndio que só pode ser ativado puxando uma alavanca específica e claramente identificada. Durante quase 50 anos, os presidentes têm descrito o fogo ao Congresso em detalhe, mas têm evitado deliberadamente puxar essa alavanca específica, impedindo assim que o alarme soe. O relógio só começa a contar quando o presidente, no seu relatório ao Congresso, cita a secção § 1543(a)(1) — a alavanca específica que lida com a introdução de forças em “hostilidades”.

Consequentemente, é quase certo que o relatório que o Presidente enviou ao Congresso sobre a captura de Maduro usou a linguagem cuidadosamente elaborada de “consistente com a Resolução dos Poderes de Guerra”, informando os legisladores enquanto os impedia de iniciar o prazo de 60 dias. Em quase cinco décadas, apenas um presidente, Gerald Ford no incidente Mayaguez em 1975, fez uma referência explícita à secção que ativa o prazo, tornando-o a única e notável exceção.

3. Para a Casa Branca, bombardear um país pode não contar como “hostilidades”.

O Gabinete de Aconselhamento Jurídico (Office of Legal Counsel – OLC) tem sistematicamente limitado o significado de “hostilidades” a um ponto que desafia o senso comum. Na prática, o OLC é o “tribunal supremo” para o poder executivo, e as suas opiniões funcionam como lei vinculativa dentro da administração. Nenhuma opinião do OLC limitou alguma vez o poder do presidente para usar a força.

O exemplo mais chocante ocorreu durante a intervenção da administração Obama na Líbia em 2011. A Casa Branca argumentou que uma campanha sustentada de ataques com drones e mísseis contra as forças líbias não constituía “hostilidades” sob a WPR. A justificação? Havia um risco limitado para as forças dos EUA, uma vez que as forças de Kadhafi não conseguiam retaliar eficazmente. Esta redefinição legal cria uma realidade perigosa onde uma guerra de baixa intensidade do ponto de vista americano — travada com tecnologia remota — deixa de ser uma guerra aos olhos da lei, efetivamente entregando ao presidente um poder para conduzir campanhas de bombardeamento prolongadas com um escrutínio mínimo.

Com base no precedente da Líbia, os advogados da Casa Branca poderiam argumentar que os ataques de drones iniciais em Caracas não constituíam “hostilidades” porque as defesas aéreas venezuelanas eram incapazes de representar uma ameaça significativa para as forças dos EUA. Este raciocínio foi reafirmado na opinião do OLC de 2018 para justificar os ataques à Síria, solidificando um precedente que expande enormemente o poder presidencial.

4. O Congresso prefere criticar do que assumir a responsabilidade.

Embora a WPR tenha sido concebida para reafirmar a autoridade do Congresso, a realidade política mostra que os seus membros têm fortes incentivos para evitar tomar uma posição clara sobre a guerra. Para um político focado na reeleição, é mais seguro criticar um presidente se uma operação militar correr mal ou juntar-se aos elogios se for bem-sucedida do que assumir a responsabilidade pela decisão. Votar a favor de uma guerra que se torna impopular pode acabar com uma carreira política.

Como resultado, o Congresso assumiu frequentemente o papel de “espectador ou parceiro júnior em vez de participante responsável”, como descreve a análise da UA Little Rock Law Review. É por isso que a recente resolução do Senado, apresentada pelos senadores Tim Kaine e Rand Paul para travar a ação militar na Venezuela, foi descrita como uma “rara repreensão”. Ela surge no meio de uma “escalada retórica” e enquanto a Colômbia tenta “construir uma frente política latino-americana”. Tais tentativas do Congresso de reclamar a sua autoridade são a exceção, não a regra, destacando a relutância institucional em exercer o poder que a Constituição lhe confere.

5. A justificação do “interesse nacional” é um cheque em branco.

Ao longo de décadas, o OLC afirmou consistentemente que o presidente tem autoridade constitucional inerente para usar a força unilateralmente quando tal serve o “interesse nacional”. O problema é que este conceito é totalmente amorfo e nunca foi definido, tornando-se, na prática, um cheque em branco.

O que começou como uma justificação para missões limitadas, como resgatar cidadãos e proteger embaixadas, expandiu-se ao longo das décadas para abranger objetivos geopolíticos vastos, como preservar a estabilidade regional na Bósnia, manter a credibilidade da ONU na Líbia e, mais recentemente, travar catástrofes humanitárias contra o ISIS. A justificação para a operação na Venezuela foi, sem dúvida, enquadrada em termos de “interesse nacional” — talvez para combater o narcotráfico, restaurar a estabilidade regional ou proteger os interesses petrolíferos dos EUA. Com uma justificação tão elástica, a base legal torna-se quase inquestionável do ponto de vista do executivo, não oferecendo qualquer limitação significativa ao poder presidencial.

Conclusão: Um Equilíbrio Perdido e um Futuro Incerto

A Resolução dos Poderes de Guerra falhou. Uma combinação de falhas textuais, manobras legais do poder executivo, interpretações expansivas da autoridade presidencial e a relutância política de um Congresso avesso ao risco esvaziou a lei do seu propósito original. O poder de decidir sobre a guerra, que os fundadores da nação americana procuraram colocar nas mãos do ramo legislativo, foi efetivamente capturado pelo executivo.

James Madison, um dos principais arquitetos da Constituição dos EUA, advertiu sobre este mesmo perigo:

“A Constituição supõe, o que a História de todos os Governos demonstra, que o Executivo é o ramo do poder mais interessado na guerra, e o mais propenso a ela. Consequentemente, com cuidado estudado, investiu a questão da guerra na Legislatura.”

Hoje, esse “cuidado estudado” foi substituído por precedentes que favorecem a ação executiva unilateral. A questão que permanece é profundamente preocupante: com o poder executivo a ter interpretado com sucesso os seus próprios poderes de forma tão ampla, o que, se é que alguma coisa, pode realmente restaurar o equilíbrio constitucional que os fundadores pretendiam?

IA s utilizadas

Gemini, Chatgpt, Notebook LM

Tem opinião sobre isto?