A democracia não colapsa quando a bala é disparada. Ela colapsa quando a morte passa a caber num discurso administrativo.

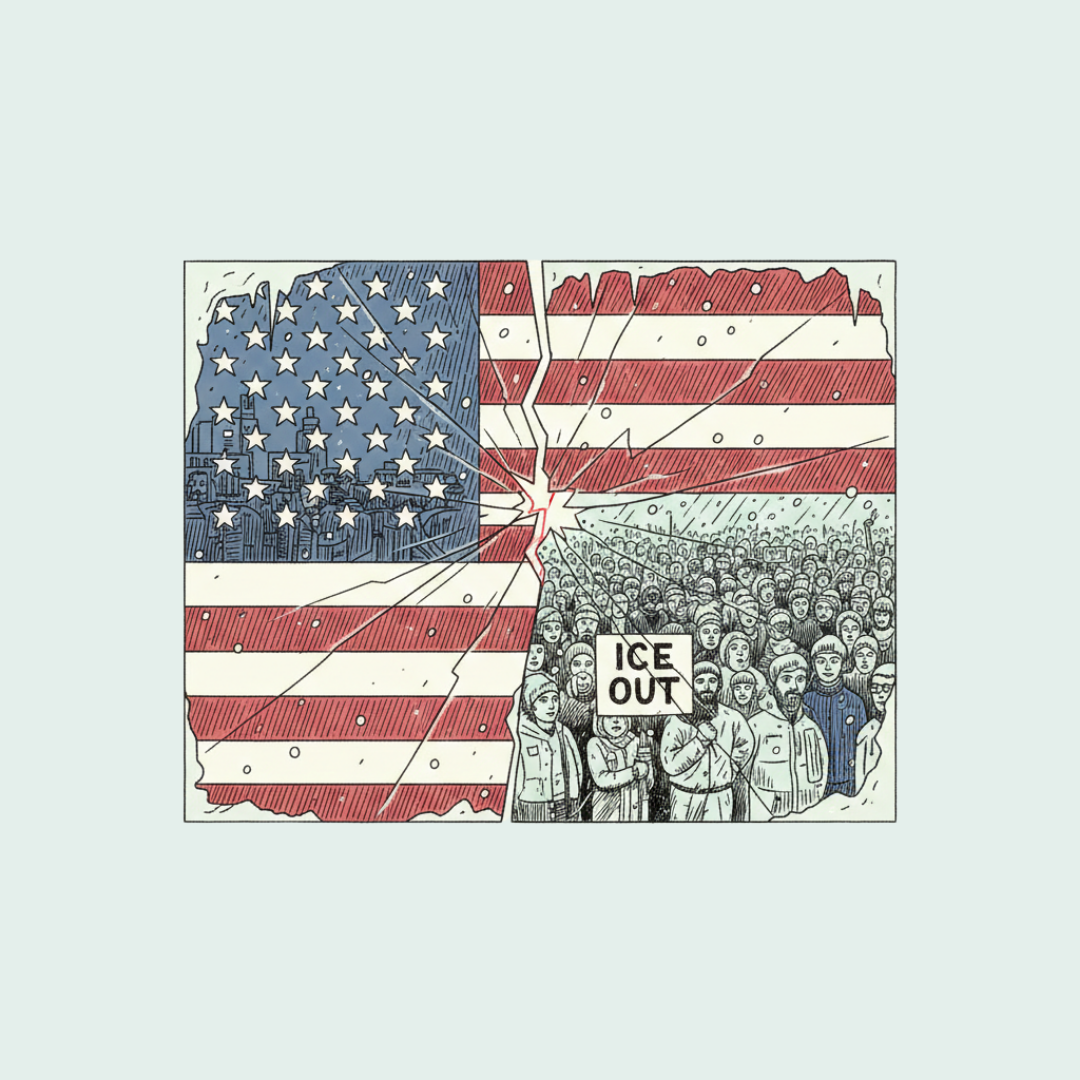

A manchete de hoje do Financial Times aponta para uma fratura interna no Partido Republicano, algo raro quando se trata de Donald Trump. O enquadramento é poderoso: bandeiras americanas em primeiro plano, frio extremo, multidão compacta, rostos semicobertos, e um cartaz explícito — “ICE OUT”. A iconografia é de guerra civil simbólica: o Estado aparece armado, a população aparece sitiada, a bandeira nacional já não unifica, apenas marca lados.

Há algo de profundamente revelador no modo como esta notícia se organiza. Fala-se de divisões partidárias, de custos políticos para Trump, de riscos de shutdown, de cálculo eleitoral. A vítima, no entanto, aparece como um ruído colateral — um dado incômodo num gráfico de governabilidade. O que está em causa não é apenas um segundo morto em Minneapolis; é a naturalização da morte como efeito secundário aceitável de uma política pública.

O que esta notícia cala é o momento exato em que o Estado deixa de se explicar. A violência já não precisa de narrativa, apenas de enquadramento. A morte ocorre, a imagem circula, os partidos se reposicionam. Tudo funciona. O sistema segue operativo. É aí que mora o perigo: quando a exceção deixa de chocar e passa a organizar a rotina.

A bandeira americana, multiplicada na fotografia, já não simboliza um corpo comum. Marca território. Divide. Não protege. A presença ostensiva do frio, dos rostos cobertos, da multidão comprimida, constrói uma estética de cerco — como se parte da população tivesse sido convertida em ameaça permanente. A política migratória deixa de ser política: torna-se doutrina de segurança. E, quando isso acontece, o morto deixa de ser cidadão, migrante ou trabalhador. Passa a ser um erro operacional.

O silêncio mais grave desta narrativa é ético. Discute-se se a ação foi “excessiva”, se o procedimento foi “adequado”, se o impacto político é “sustentável”. Evita-se a pergunta essencial: que tipo de Estado precisa matar para continuar a governar? Quando essa pergunta desaparece do debate público, a democracia já foi ferida — ainda que continue formalmente intacta.

Este padrão não é exclusivo dos Estados Unidos. Ele ecoa em sociedades que aprenderam a tolerar a violência estatal desde que ela seja dirigida aos “outros”: os migrantes, os pobres, os suspeitos permanentes. A diferença é que, aqui, o processo está exposto em alta definição. O que antes se escondia nas periferias agora ocupa as capas dos jornais. E, mesmo assim, insiste-se em tratar o acontecimento como crise política, não como falência moral.

Há uma pedagogia silenciosa em curso: a de que algumas vidas custam menos do que a estabilidade de um discurso. Que a ordem vale mais do que a justiça. Que a democracia pode conviver com cadáveres desde que bem enquadrados. É isso que esta notícia evita dizer — e é exatamente por isso que ela importa.

Porque o verdadeiro colapso não acontece quando os republicanos “quebram fileiras”. Acontece quando ninguém mais quebra o silêncio.00

IA’s Utilizadas do Gemini bundle

Tem opinião sobre isto?