A inflação da zona do euro pode não ser um problema de números, mas sim de escolhas políticas sob um manto de neutralidade técnica.

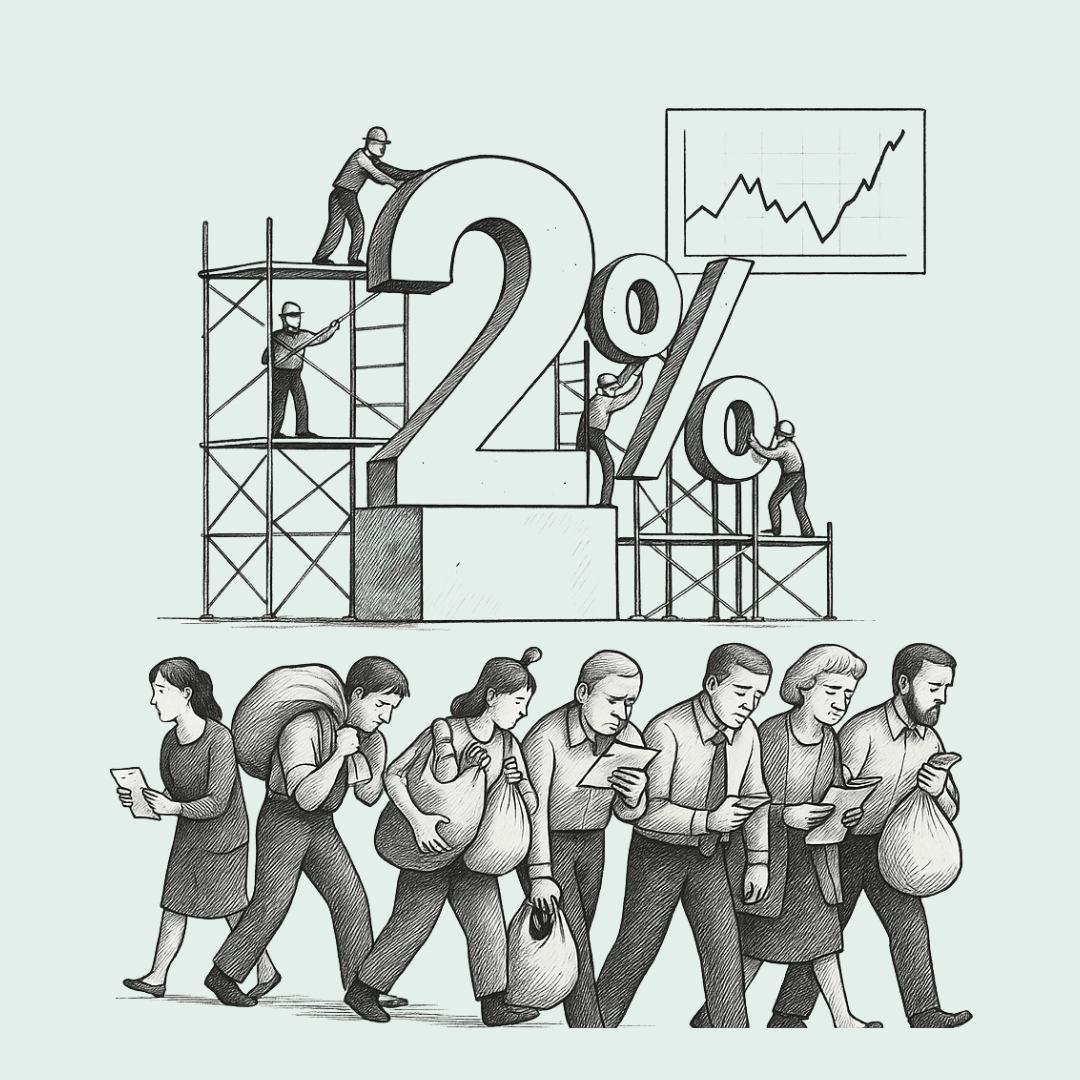

A ideia de que a inflação deve girar em torno de 2% tornou-se um dogma europeu. Bancos centrais, analistas e ministros da economia repetem essa meta como se fosse uma lei da natureza, um limite gravado nas pedras de Maastricht.

Mas ninguém parece perguntar: por que 2%? Por que não 3, 4 ou mesmo 1,5? A fixação nesse número transformou-se numa ortodoxia que guia políticas públicas, gera ansiedades nos mercados e influencia eleições, mas raramente entra em debate democrático.

O caso de agosto é exemplar. O índice de preços ao consumidor subiu para 2,1% na zona do euro, acima da meta estabelecida pelo Banco Central Europeu. O fato, em si, é tecnicamente banal: uma décima a mais.

Mas o modo como foi recebido revela a dimensão política do símbolo. De imediato, economistas revisaram para baixo a probabilidade de cortes de juros ainda este ano. O euro reagiu, mercados reprecificaram riscos e a manchete ganhou espaço nos jornais. Tudo isso porque a inflação passou uma vírgula além do número mágico.

“O que não se questiona governa em silêncio.”

Esse fetiche esconde o essencial: metas de inflação não são leis universais, são escolhas políticas. O 2% europeu nasceu de um contexto específico — a Alemanha pós-reunificação, traumatizada pela hiperinflação do século XX e determinada a blindar a nova moeda comum contra qualquer suspeita de laxismo monetário. A cifra é, antes de tudo, herança histórica, convertida em regra técnica. Reproduzi-la como se fosse ciência exata significa congelar a política econômica em torno de um fantasma do passado.

E se o ideal não fosse 2%? Há economistas que argumentam que uma meta um pouco mais alta, de 3 ou 4%, poderia dar maior flexibilidade às economias em tempos de choque, sem comprometer a estabilidade. Com mais margem, o BCE poderia cortar juros mais cedo, aliviando famílias endividadas, estimulando o crédito e permitindo que governos financiassem políticas sociais com menos estrangulamento.

Outros lembram que, num mundo de crises climáticas e transições energéticas, a inflação tenderá a ser estruturalmente mais volátil. Insistir num alvo fixo e estreito pode significar impor sacrifícios desnecessários à sociedade em nome de uma pureza contábil.

Os defensores do dogma rebatem: metas claras dão previsibilidade, âncora às expectativas e confiança ao investidor. É verdade. Mas previsibilidade para quem? Para os grandes fundos e corporações que tomam decisões diárias nos mercados financeiros, a estabilidade milimétrica pode ser decisiva. Para o cidadão comum, que sente o peso da alta dos alimentos e da energia, pouco importa se a inflação está em 2,1% ou 1,9%. Importa se o salário acompanha o custo de vida, se há emprego, se o Estado investe em serviços públicos.

A pergunta que ninguém fez, e que talvez devêssemos repetir, é esta: a quem serve a obsessão pelos 2%? A resposta não está nas curvas dos gráficos, mas na disputa de poder que define o que deve ser considerado estabilidade. Se o debate fosse mais amplo, a inflação deixaria de ser tratada apenas como uma variável técnica e passaria a ser compreendida como um campo de escolhas coletivas.

Enquanto isso não acontece, a Europa continuará refém de um número que vale mais como tabu do que como ciência. E a política monetária seguirá decidida não pelo que alivia a vida das pessoas, mas pelo que tranquiliza os guardiões de Frankfurt.

Tem opinião sobre isto?